|

親機内での水滴発生が原因がどうか確定はできませんが、時々、子機の重力加速度センサー(傾き)のデータが、うまく送信もしくは親機で受信できないケースがありましたが、なんとか約1か月の試験運用を終了し、6月9日に回収しました。その際には、子機、親機ともに内部の水滴発生は見られませんでした。

0 Comments

ゴールデンウィークの5月4日に、埼玉県行田市内の知人宅に設置したMMS初号機は、順調に、計測した傾き、温度を、Sigfox中継基地を経由して、クラウドまで送信を開始しました。ところが、約2週間後の5月20日に、知人から、親機内に水滴が溜まっているとの連絡がありました。送ってもらった写真をよく見ると、内壁に水滴がついているのではなく、底に若干溜まっているのが確認されました。もっとしっかりと防水対策されたケースに収める等の対応が必要とされました。

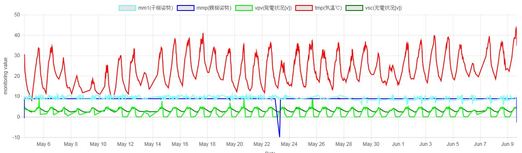

汎用品のフル活用、通信コストが安く、ゲートウェイ(基地局)接続エリアが広いLPWAのSigfox利用等により、MMS(見ま森さま)初号機を開発しました。それを実際の森林環境に近い条件下での試験設置を検討しましたが、まずは、ある程度管理もしやすいところでといことで、知人の庭先の樹木をお借りして、試験設置をスタートしました。子機、親機とも、防水には十分に配慮しました。設置してからは、子機から親機への通信、さらに親機からゲートウェイへの通信もほとんど問題なく、樹木の傾き(誤差以外当然変化なし)は約10分おき、さらに温度、キャパシタ充電量、ソーラーパネル発電量をそれぞれ約10分おきに送信してきました。

森林IoTシステム「見ま森さま」のPOC開発の中心となってくれているのが、下記の栗原さんです。ここで簡単にご紹介いたします。

株式会社自然資源計画(NRP) 代表取締役 栗原 雅博 (Dr. Masahiro Kurihara) E-mail [email protected] mailto:[email protected] Website http://www.shizenshigen.com/ 上記のウェブサイトの業務実績にあるように、再生可能エネルギーのポテンシャル評価、国内外バイオマス資源量調査・解析、未利用木質バイオマスの利用可能量・経済性評価等が得意です。GIS(地理情報システム)、AWSクラウドをフル活用しています。もし、何かありましたら、上記までお問い合わせください。 厳しい意見をもらった知人から数週間後連絡が入りました。なんと、過去にバイオマスの現地調査の際にセンサーとして活用しようと準備していたいくつかの電子機器があり、それらを活用し、子機と親機を別々に開発することで、複数センサー設置可能となることや、その他の工夫によって消費電力削減・電源問題も解決できるのではないかとの喜ばしい内容でした。ここから、まずは、POCという製品開発における「概念実証:新しい概念や理論、原理などが実現可能であることを示すための簡易な試行。一通り全体を作り上げる試作(プロトタイプ)の前段階で、要となる新しいアイデアなどの実現可能性のみを示すために行われるものといわれる」に向けてスタートしました。

森林にIoTを設置して、遠く離れたところから、無断伐採や台風等で倒れていないか等を見守るアイデアを、知人に相談したところ、ビジネスとして展開することは非常に難しいのではないか、設置する人はいないんじゃない、電源とかどうするの?等々、散々な結果となりました。

ところが、しばらくすると、相談した1人から、朗報が入りました。。。 森林にIoTを設置して、樹木の見守りを考えたきっかけですが、樹木が傾いているか、倒れているかといった状態を感知するセンサーを非常に安く手に入れることが可能となったこと、センサーからの情報を無線にてインターネットに接続するための無線通信技術が普及・低コスト化されたこと、さらに、電池に頼らないエネジーハーベスティング技術も低コストで実現可能になったことを知ったからです。これまで、林業機械にIT技術を導入し、効率的に作業することのサポート等は行われてきましたが、森林そのものの情報を入手して、新たな価値を創出する発想はあまりありませんでした。

代表の私ですが、昭和58年に千葉大学園芸学部造園学科に入学し、風景計画学研究室にて、自然風景地の景観(森林)の保全・管理について学びました。その後、同じく千葉大学大学院園芸学研究科造園学専攻に進学し、森林を中心とする景観保全・管理、環境アセスメントの研究を進め、その縁で、一般財団法人電力中央研究所の研究員として働き始めました。発電所・送電鉄塔等の電力設備と周辺自然景観の保全・調和に関する研究、間伐未利用材(切り捨て間伐)や林地残材等のエネルギー利用が、持続可能な森林管理・経営に寄与するのではないかという思いから、バイオマスエネルギーの研究も実施してきました。しかしながら、状況は変わらないことから、新たな方法として、森林IoTの活用にチャレンジすることにしました。

親機内のSigfox通信デバイスUnashield V2Sから送信された「見ま森さま」データは、ゲートウェイのSigfox基地局に送られ、詳細は割愛しますが、以下の流れで、可視化しています。

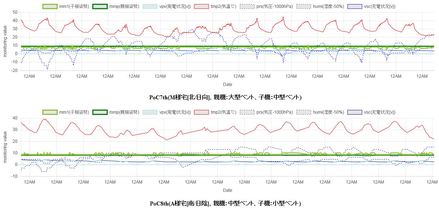

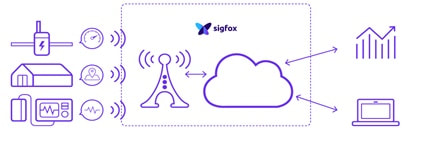

Sigfox基地局⇒Sigfoxプラットフォーム(Sigfoxクラウド)⇒SORACOMプラットフォーム⇒ SORACOM Funnel経由でAWS IoT+DynamoDBに接続⇒可視化(表形式のデータとグラフ) 現在、試験設置中の埼玉県行田市内の2地点での可視化画像を以下に示します。実際には、このグラフの下に、詳細なデータが表形式で提示されます。なお、この部分はまだまだ、研究開発中です。 現在開発中の森林IoTシステム「見ま森さま」、略してMMSでの通信方式は、アンライセンス系のSigfoxを利用しています。フランスの通信事業者「SIGFOX」が提供のIoT向けに特化したLPWA通信規格(Low Power、Wide Area:少ない消費電力で、km単位といった長距離の通信ができる無線通信技術)を採用しています。日本では、京セラコミュニケーションシステムがライセンスを受け、Sigfoxのネットワーク整備を進めています。図にSigfoxのシステムアーキテクチャを示します(出典:京セラコミュニケーションシステム株式会社、Sigfxホームページ:https://www.kccs.co.jp/sigfox/)。

MMSの通信方式選定に際しては、サービスエリア(通信可能エリア)、通信コスト、技適マーク取得済製品有無、IoTプラットフォームの活用有無等を考慮しました。 |

Author井内正直 Archives

March 2025

Categories |

RSS Feed

RSS Feed