|

子機からの無線通信受信、インターネットのゲートウェイへの無線通信等の役割を担う親機は、大きく4つの機器で構成されています。

まず、子機からの受信は、子機内のTWELITEをDIP型IC形状に加工したTWELITE-DIPにアンテナを付けた無線モジュールを利用しています(写真左)。ゲートウェイへの通信は、Sigfox Shield for Arduino (UnaShield V2S) を利用し(写真中央)、これは、Arduino 向け Shield のため、Arduino Unoを送信制御、データ保存等のために接続しています。そして電源は、エナジーハーベスティング(環境発電)として、太陽光発電を採用しています(写真右)。これら一式を、防水型のケースに格納し、樹木に設置します。

0 Comments

子機は、タカチ電機工業のIP67耐候性防水ボックスと、加速度センサー無線タグTWELITE 2525A-トワイライトニコニコで構成されています。無線マイコンTWELITE-トワイライト標準出力タイプBLUE-ブルーに、コイン電池ホルダと3軸の加速度センサーを25x25mmの小型なワンパッケージにしたものです(下記写真左)。アンテナはケース内に組み込まれています。

4月に実施した子機と親機内受信機との通信試験では、下記写真右の森林内において、約50m前後で通信が可能なことを確認しています。 台風13号の上陸が心配されましたが、銚子沖を北上しているようで、一安心です。

さて、野外の森林内樹木に設置するデバイスですが、樹木の傾きや環境情報(温度、湿度、気圧等)を測定するセンサー類と、インターネットのゲートウェイである中継基地までの通信機器、さらにエナジーハーベスティングの太陽光電池を搭載すると、それなりのコスト及び大きさとなり、設置数が限られてしまいます。 そこで、NRP栗原さんの発案により、上記を親機とし、樹木の傾きだけを感知するセンサー(3軸加速度)のみを搭載した子機を開発し、親機1基が複数の子機からのデータを受信して、ゲートウェイに送信するシステムを開発しました。 IoTによって森林と人々や社会をつなぎ、新たな価値を提供することで、過去ブログで紹介してきた我が国森林の課題を解決し、持続可能な森林管理・経営に寄与していきたいと考え、これまで森林IoTの研究・技術開発を進めてきました。

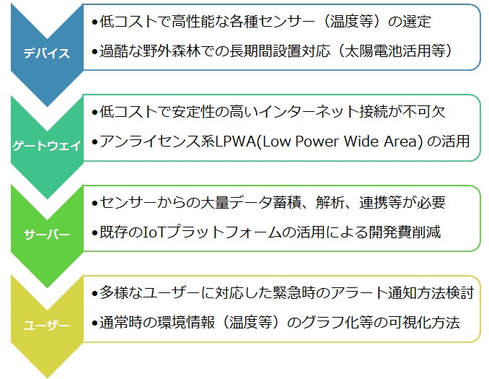

まず最初に、屋内に設置することの多いIoTデバイスを、森林という過酷な野外環境で、継続的に設置・運用し、リアルタイムでユーザーに得られた情報を伝達するための技術課題について整理しました。 昨日、このブログを見た元?同僚から、「最近、自治体が相続人を確定できずに苦労している。確定できても、裁判所に相続放棄を申し出ていて、自治体の調査が振り出しに戻ることも多いようだ」との意見を頂きました。

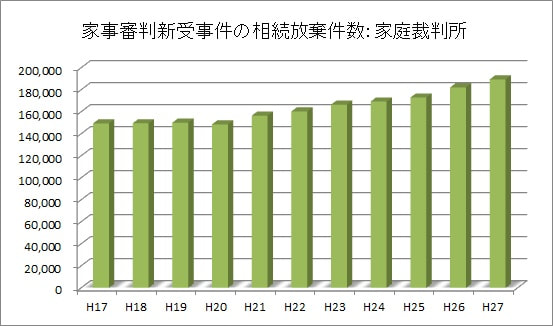

司法統計から、家庭裁判所での相続放棄の申請件数を調べてみました。森林(山林等)に限定したデータは見つかりませんでしたが、相続放棄全体では、下記に示す通り、近年増加していることがわかります。森林の相続放棄も増えているのかもしれません。 近年、吉原祥子氏著「人口減少時代の土地問題 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ」、所有者不明土地問題研究会最終報告「眠れる土地を使える土地に「土地活用革命」」等、所有者不明土地問題の議論が活発化している。

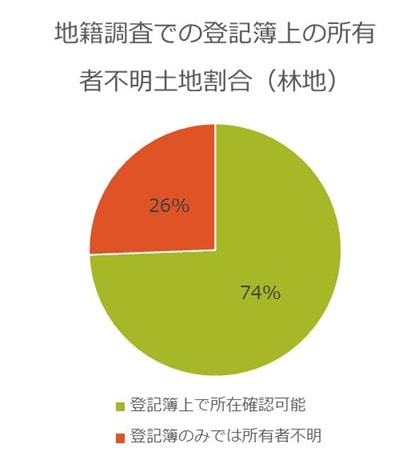

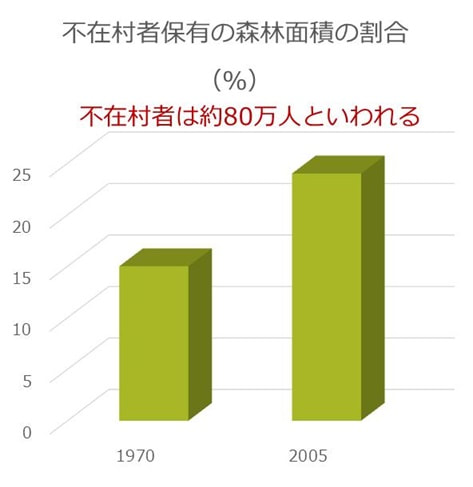

森林が所有者不明となる原因は様々あるが、森林所有者が亡くなった際に、きちんと相続登記(不動産の名義変更)をしなかったことで、登記簿上での所有者が不在となり、「所有者不明森林」と判断されるケースが増えている。 下記に示した国土交通省が実施した「平成28年度地籍調査における土地所有者等に関する調査」によると、約26%(約4分の1)が登記簿のみでは所有者不明の森林となっている。 全国の森林所有者数は、約335万人(平成24年)と言われ、近年、所有者が森林のある地域から転居してしまう「不在村森林所有者」が増加している。下記のグラフに示すように、林野庁の市町村アンケートによると、森林所有者の4分の1が不在村者で、その不在村者のうち、約8割の方が森林を放置しているとの結果がある。すでに、個人の問題ではなく、社会的な課題といえるのではないか。

昨日の森林現状の続きです。

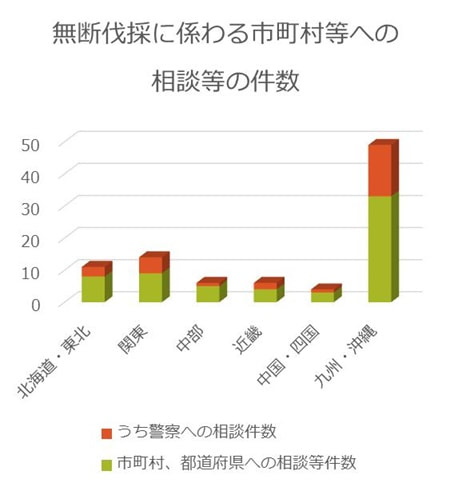

FITという再生可能エネルギーで発電した電力を買い取る制度が開始後、林地残材等の未利用木質バイオマスを燃料とした発電所が多数建設され、燃料としての未利用材が奪い合う状況となっています。それが原因と思われる無断伐採が最近多くなり、林野庁が公表した資料によると(下記グラフ)、自治体や警察への相談が増えているようです。背景には、故郷の土地を離れた不在村の森林所有者が増加していることもあるようです。 なぜ森林IoTに取り組んだきっかけとして、まず我が国の森林の保全・管理の現状についてご紹介します。

地球温暖化対策の一つとして、光合成による二酸化炭素吸収源として、また資源として活用することで、カーボンニュートラルの観点から二酸化炭素は循環すること、他にも水源涵養、土砂災害防止等の多面的機能を有する等、森林は重要な役割を担っています。 しかし、林業の不振、林業従事者の高齢化と減少、森林所有者の不在村化、所有者不明森林の増加等、十分な保全や管理ができない森林が増えています。 日本森林学会会長の黒田先生(神戸大学)は、会長就任あいさつで、「資源利用しない原生林を除く人工林以外の森林も、資源利用なしには森林の持続性担保は難しいこと等を、今一度意識する必要がある」と指摘しています。 森林IoTが上記課題解決に寄与できないものか。研究開発状況を次回ご紹介します。 井内です。協会概要と問い合わせ先を追加しました。

これから、代表及び副代表の3名が、なぜ森林IoTに取り組み始めたのか、これまでの試験運用結果等についてご紹介する予定です。ご期待ください。 |

Author井内正直 Archives

March 2025

Categories |

RSS Feed

RSS Feed